在江苏南通,一位女子的父亲死后,她邀请了一位村子里有头有脸的人帮她料理父亲的后事,可让她没想到的是,在葬礼上用的利群,竟然是假烟,为寻找物证,女子特意在给父亲办“五七”时,亲自取货并取证,但当她去店里讨要赔偿的时候,老板却说第一次来的不是她,而且也没付过钱。

陈女士是家里最大的老大,在父亲死后,她和家里商量了一下,就按照村子里的传统,带着一颗真诚的心,去找了村子里有头有脸的张老爷子,请他过来当理事。

张老爷子负责这件事之后,就叫上了村里其他几个老辈一起来帮忙,还列了一份丧事要买的东西,让陈家过目,陈女士相信张老爷子,同时也因为很伤心,所以没有仔细检查,就答应了下来。

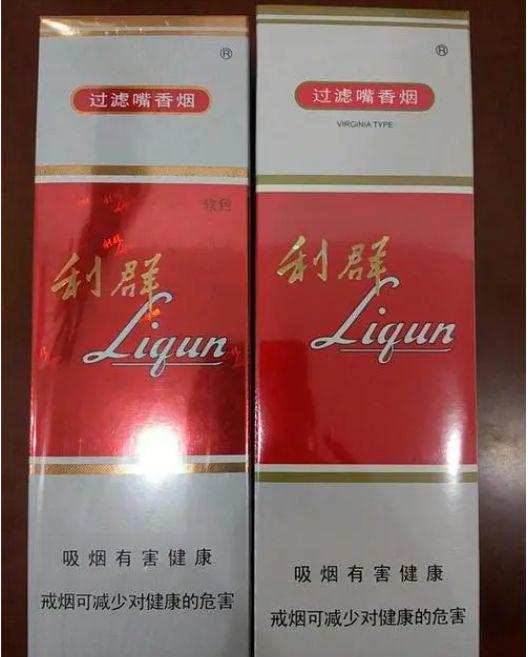

在陈女士和她的家人的允许下,张老爷子带着购物单去了一家熟悉的超市,购买了白酒,香烟,毛巾,白布等,张老爷子还买了30条利群,总共花了4000多元。

由于张老爷子的高效指挥,一切进行的非常顺畅,几乎没有任何差错,所以陈女士非常感谢张老爷子,不过葬礼之后,陈女士才从亲人口中知道,葬礼上用的烟都是假的,不过当时不敢多说什么。

一开始,陈女士还有些将信将疑,可是当她问了别人之后,也都是如此觉得,这才让陈女士产生了怀疑,不过,三十条烟都被抽光了,陈女士也没有任何证据,只好放弃了。

但就在陈女士放弃追究的时候,张姥爷为了准备“五七”的事情,带着一份购物清单来找陈女士,陈女士这下觉得查清楚的机会来了。为了确定张老爷子有没有在里面捣鬼,她特意跟张老爷子说,她正好自己也要买烟,刚好可以帮忙去拿订好的20条香烟,张老爷子二话不说就答应了。

之后,陈女士根据张老爷子提供的信息,前往这家超市提货。在此期间,陈女士还特意拍摄了录像取证,但是陈女士却以担心会弄错为理由,要求店主和张老爷子一同付款。

20条烟到手后,陈女士立刻让自己的朋友去查一下,确定这是假烟后,陈女士立刻报警,要求警方对假烟进行检测。

在拿到鉴定报告后,陈女士立刻跟张老爷子核对了一下账单,并将剩下的钱,全部付给了他。后来,她起诉了这家超市,要求赔偿三倍的赔偿。

陈女士向法院提交了一份书面材料,她说她和这家超市的店主之间存在着一份买卖合同,而她所买的商品是50条利群烟,经过权威机构的检测,其中20条都是假冒伪劣产品,店主的这种做法已经构成了对顾客的欺骗,店主应该承担一倍赔偿三倍的惩罚。也就是说,店主要退还香烟的货款6000多元,并要支付20000多元的赔偿金。

《消保法》第五十五条对“假冒伪劣产品”作出了明确的规定,并对其进行了赔偿。

陈女士想要说明的是,虽然她不是第一次来店里买的,但是她是真正的出钱方,而且她的检测结果和取证录像都表明,她在店里买的20条卷烟,都是假的,所以她可以按照盖然性的证明标准来判断,她在前面买的30条卷烟,也是假的。

可超市向法院提出了异议:首先,它和张老爷子之间的契约关系,跟陈女士没有任何关系;第二,他卖出20条香烟的时候,陈女士并没有给钱,所以,他和她之间并没有任何的契约关系。第三,检验结论仅限于二次香烟,与第一次的香烟无关。

对此,法庭作出了如下判决:

首先,陈女士将购买事宜委托给张老爷子,这是一种真实的意愿,而且张老爷子已经同意了这一点,所以,两人之间的委托契约关系已经建立。

因此,法庭认为,陈女士有权就自己首次买了30包卷烟一案,向超市的负责人提起诉讼。

其次,尽管陈女士可以为首次购买30条卷烟进行申辩,但是她也需要提交相关的证据来证实自己的申辩。

《民法通则》第六十四条对其请求权进行了明确的界定,谁主张谁举证。

特别是,所有的控告都要有能够支持对方控告的确凿证据。就目前的情况来看,陈女士提供的证据仅限于她二次买来的20条卷烟为假烟,无法证实张老爷子第一次买来的30条同样型号的卷烟为假烟,所以,由于没有提供有效的证据,陈小姐要为自己的行为负责。

最终,能否认定为欺骗,要看当事人之间的关系,即经营者与消费者的关系,经营者之间有无故意以次充好的情况。

简单来说,一方是经营者,一方是为了满足生活需要,而进行了购买行为的消费者,而且,在经营者的主观上,还存在着以次充好的故意,即使尚未付款,也是一种欺诈。

总而言之,在经过了法庭的审判之后,法院得出结论:目前的证据无法证实,在第一次买到的30条卷烟是假的,但是可以确定,在第二次买到的20条卷烟是假的,而且,即使没有支付货款,也不能否定欺诈事实存在。所以法庭判决,这家店要向陈女士支付20条卷烟的三倍赔偿金,总计8000多元。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯